Lo que nos obsesiona zurce una pequeña historia natural en el tiempo. Su contenido es o un camino a la desaparición ajena o un precipicio a la destrucción propia. Cuenta con tramoya, escenografía, actores y un director, probablemente la estructura básica de toda representación. Una obsesión pone en marcha un relato, en cuyo centro se produce el deseo. Dado ese margen, es posible callar o gritar. La expresión es necesaria.

Para el que calla, el silencio impulsa el despertar de un intervalo lúcido, de una transformación del tiempo cuantificable (cronos) en el momento oportuno en que algo sucede (kairós). El grito si bien es un acontecimiento, es decir, una disrupción en la continuidad del mundo frecuentado, su razón última es lo público. En algún punto podría no llegar a distinguirse entre ambos. Al final, con la obsesión siempre pasa algo.

Y lo que nos obsesiona no es sino una concentración de cosas que se desconcentran reconfigurando un núcleo. La obsesión es una herida de apertura fácil. Por ahí, se respira, se vive el recuerdo, afloran las carencias. En fin: se fabrica lo real. Vale decir, lo que no es imaginario ni permanece en el simbolizar, más bien la zona tangible de un estado de cosas. En el momento que no es actual, la obsesión deviene imagen y símbolo, se congela y queda al arbitrio de la distorsión que deja el tiempo.

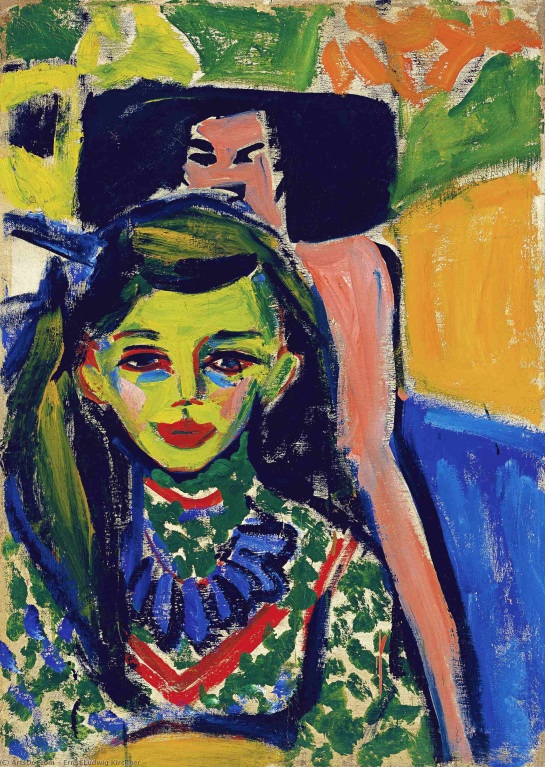

La historia del arte tiene una considerable cantidad de ejemplos sobre obsesiones creativas. No vale la pena sobreabundar en lo que los motores de búsqueda como google y los repositorios como wikipedia pueden mostrar. Estoy pensando en el caso de Lina Franziska Fehrmann (Fränzi) en el expresionismo alemán. Hace cinco años, por los pasillos del Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid, entre gestos cristalizados y océanos pigmentados e intensos, se me reveló su aura.

Fränzi, vor geschnitzten Stuhl (Fränzi ante una silla tallada) es una pintura de Ernst Ludwig Kirchner que se enfoca principalmente en una niña sentada cuyo semblante cautiva. Proyecta un uso exuberante del color y una perspectiva binaria de la infancia, tanto escéptica como desafiante. La obsesión en este plano de significación es, por una parte, la silueta autónoma que representa y; por otra, el sujeto del sujeto que se apresta a nacer entre sus costuras.

En el retrato, la obsesión o lo que obsesiona es el núcleo. En la pintura a la que me he referido, los ojos de Fränzi son puesta en escena y juego entre los elementos interiores y exteriores de la exposición de un sujeto. La obsesión, entonces, pone a ese sujeto en relación con lo que semeja, lo que evoca y lo que mira. Se saca su presencia hacia afuera, construyéndose una ausencia propia. La obsesión se ocupa cuidadosamente de los rasgos de su objeto y de que su característica más intensa –en el cuadro, la mirada– la inmortalice.

De la obsesión puede brotar vida más allá de la vida. Crear un espacio, donde lo retratado, ese nuevo sujeto, pueda habitar junto al retratador u otras presencias puestas en el lienzo, en la idea, en el poema, etc. El nuevo sujeto emerge como un yo revitalizado; no aparece a merced de la memoria ni hace gala de la distancia, sino que hace próxima la ausencia y la pone en constante tensión. El nuevo sujeto puede ser una metáfora, un proceso de flujos o sencillamente, un rito que reinicia el relato. El retrato es la muerte de su autor, aunque su obsesión pervive; inscribe una cartografía de la inspiración y escribe una autotanatografía del deseo.

Trato de decir que la obsesión produce un nuevo sujeto o, en el sentido de Blanchot, una zona de desastre. A través del deseo de los trazos, se formula una fisura que reconstruye y, en el caso de quien se obsesiona y crea, no se genera un yo fisurado. El desastre habla a través del pincel, del lápiz y desde el soporte. Ahí reside lo impresentable, esto es, lo que no requiere presentación. De los retratos de Fränzi nace una hermana que nunca tuvo: Marzella, una variación silenciosa (véanse otros cuadros relacionados del mismo pintor).

La obsesión, de una presencia que se refleja a sí misma, deviene en una ausencia a la que nada falta. De acuerdo con Lévinas, el hecho primero de la significación se produce en el rostro. Y en ese espacio, está la mirada del ojo no como receptor, sino como emisor. No hay retrato pasivo.

La silla con forma humana o la imagen de un cuerpo sobre otro, posibilita el hablar de una subjetividad más allá del sujeto. Aquí el cuerpo ocupa tres lugares: la necesidad, el deseo, que se oculta para que se le descubra, y la percepción. El desastre toma un cuerpo y se arroja al acto creador, como una regresión del mito de Pigmalión al acto creador que se multiplica en el espectador eventual. Ciertamente en esta pintura se agita el viaje a la inocencia y una discursividad deseante.

Ahora bien, como la obsesión es asedio, vale decir, la venida insistente de imágenes y lenguajes sobre el cuerpo, siempre consigue algo. Asimismo, la obsesión inspira, espira y expira una resistencia en forma de una libertad del yo. De todas maneras, lo creado por la obsesión al salir, debe desarraigarse del origen.

Aunque no basta la física de la expresión. El arte visual va mucho más lejos y al último lugar dónde quiero llegar, la poesía, es probable que vaya más allá del mismo más allá. Hay un desastre oscuro que se proyecta como la luz de la actividad. Entre la obsesión y la creación hay una especie de simbiosis que simplemente ocurre. Un síndrome de Estocolmo que se manifiesta en lo que tarda un acontecimiento en producir sus efectos.

La obsesión es la forma del otro como imagen, como símbolo. Pienso en la fórmula de Rimbaud “yo es otro”. Pero esta vez, no es eso. Tampoco es la desesperación de lo inmediato, donde no se puede dejar de ser uno mismo y donde no se puede ser el otro. En la pintura: al frente de las expresividades, hay gestos, cuerpos y escenas. Lo mismo que ocurre en la poesía. Ut pictura poesis.

Sin embargo, los efectos de cada cosa difieren. Solo como amor se pueden escribir nombres propios, así pasa con Fränzi. Lo extraño es que son los espectadores quienes se apoderan de la ausencia ajena, la niña de nueve años quieta y ensoñada, cautiva en un tiempo lejano, como si el espacio de la intimidad se redujese a una asíntota. De la obsesión de Kirchner a la maravilla de pues, un melancólico, que vio el cuadro más de cien años después de publicado. La obsesión de uno, en otro, es el dominio de una escena que se repite a sí misma.

En los bordes del trazo, del retrato, del texto, la obra se obliga a vivir sin artífice, pues la obsesión de éste se paga en el cuerpo de otro. La mirada nunca acaba, sino que se ofrece en la pintura misma o en otras composiciones igualmente obsesivas. Si se mira mucho en la obsesión, la obsesión acaba mirando dentro de uno.

29 jun-24 jul-2018